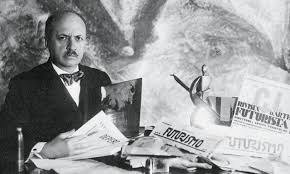

Il 20 febbraio 1909, Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del futurismo, esponendo i principi base del movimento. Il futurismo nacque come reazione alla cultura borghese dell’Ottocento, anche lo stile letterario Parole in libertà, senza grammatica né sintassi, doveva sostituire la retorica tradizionale.

“Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccicchio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta“.

Al manifesto pubblicato su Le Figaro fece seguito il Manifesto della Pittura Futurista, firmato da Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla. Negli anni successivi, sino alla fine, è un continuo esplodere di manifesti, rivolti dal poeta o dai suoi amici futuristi al rinnovamento di ogni campo: la Scultura, l’Architettura, il Teatro, la Musica, la Radio.

20 febbraio 1909, il Manifesto del futurismo e il fascismo

In generale le relazioni tra Futurismo e Fascismo non sono facilmente identificabili, ma la violenza verbale e metaforica di questo manifesto può aiutare a spiegare perché, più tardi, il Fascismo avrà modo di usare con successo lo stile e l’ aspetto tipicamente nazionalista del Futurismo. Quest’ultimo fu un movimento che sulla scia della metafora della guerra sola igiene del mondo, consumò sul fronte della Grande Guerra alcuni dei suoi talenti.

Il Futurismo glorificava la guerra come sola igiene del mondo, considerandola un mezzo per il rinnovamento della società. Il Fascismo adottò la guerra come strumento politico ed enfatizzò il militarismo, i futuristi volevano distruggere il passato, incluse istituzioni come musei e accademie, per far spazio alla modernità, mentre i fascisti evidenziarono il progresso tecnologico e l’industrializzazione come segno di potenza nazionale.

Il Futurismo celebrava l’azione decisa e l’uomo d’azione, concetti poi ripresi nella retorica fascista, quest’ultima promuoveva il mito del duce come leader carismatico e decisionista. Aspetti artistici e culturali del movimento futurista era l’azione verso l’avanguardia, sperimentale e innovativo, mentre il movimento fascista, pur accogliendo alcune idee futuriste, valorizzò anche elementi tradizionali e classicisti.

Marinetti inizialmente aderì al Fascismo, ma prima fondò Partito Futurista nel 1918; in seguito si allontanò da alcune politiche del regime, specialmente per il rifiuto dell’Accademia e per l’opposizione al classicismo artistico promosso da Mussolini.

Ciò che fu il limite della letteratura italiana alla fine dell’Ottocento, la sua mancanza di contenuti forti, il suo quieto e passivo laissez faire, venne immediatamente combattuto dai Futuristi e la loro reazione comprese l’uso dell’eccesso, dove provò l’esistenza di una sopravvissuta e dinamica classe intellettuale italiana.

Abbiamo assodato che il Futurismo influenzò alcuni aspetti del Fascismo, soprattutto nei temi della guerra, della modernità e dell’azione violenta, ma rimase un movimento artistico autonomo con caratteristiche proprie.

Nel periodo in cui l’industria cresceva d’importanza in tutta Europa, i Futuristi sentivano il bisogno di confermare che l’Italia era presente, che aveva un’industria tutta sua e anche il potere di prendere parte a questa nuova esperienza. L’Italia era in grado di trovare l’essenza superiore del progresso, attraverso i suoi simboli: l’automobile e la sua velocità.